何故農業にデザインが必要と感じたのか?

大人になるまで野菜が大嫌いでした。。。

母が地元のスーパーで買ってくるキュウリやキャベツはとても苦く、

子供心に「ゴムを噛んでいるみたいだ。。。」と思っていました。

成長し、大学に入り大阪へ出て、

音楽活動の為東京へ出てからは更に野菜を食べませんでした。

(だって、食べるとゴムみたいに苦いと思っていたので 笑)

しかし、そんな生活は長く続きません。。。

いよいよ本格的に身体を壊し、和歌山へ帰ってまいりました。

そこで出逢うのです、直売所に!!

ちょうどその頃地元和歌山で

日本で一番の売上を出していた直売所

【めっけもん広場】が賑わっていました。

母と一緒に買物に出かけたその直売所で、

新鮮な野菜と、それを求めに押しかける人々の波に出逢ったのです。

それからはサラダで白飯が食べられるほどの

野菜好きな男に生まれ変わりました☆

あまりにも好きすぎて家庭菜園をはじめました 笑

(やってみて皆様のご苦労が骨身にしみました。。。

すぐに音を上げてしまいました。。。

大変ですね!本当にご苦労さまです!!)

そうやって直売所に通うようになったある日、

ふと、気づいたのです。

「あれ、この人のキュウリとあっちの人のキュウリ、

何処が違うんだろう。。。」

そういえば今まで、値段だけで

カゴに入れていた自分に気が付きました。

値段とお名前だけの情報しか無く、

違いが全くわからなかったのです。

僕だけでなく、お客様は素人です。

素人が物だけを見て新鮮さや良さを判断をするのは難しい。

今日はどれを買おう、あ、これにしよう!と

選ぶための判断材料、すなわち

【ブランド】や【パッケージデザイン】が無いことに

気が付きました。

もっと、違いや想いを教えてもらえれば、

購入する側も豊かな消費が出来ます。

お客様は一生懸命作られた生産者皆様の

「これ食べてみてよ!ここが他とこんなに違うので、

絶対美味いし身体にも良いから!!」

という声が聞きたいんです。

お客様はその違いや想いを買うのです。

情報が無いと、

値段と容量の多さでしか判断できないのです。

しつこいですがお客様は素人です。

「見たらわかるだろう」は通用しません。

今でもはっきり覚えています。

売り場でボードン袋に入った不揃いな3本入りキュウリを握りしめ

「今こそ農業にデザインが必要だ!」と

心で叫んだことを。

大切な農業だからこそ、

デザイナーとして少しでもお役に立てればと考えております!

はりまぜデザインが選ばれる理由

小さなシール1枚のデザインから、

農園全体のブランディングまで、

弊社はしっかりお話をお聞きいたします。

たんなる話を聞くだけではありません。

「売りたい」「アピールしたい」など、

皆様が望む未来、描いている世界を形にするために

弊社独自に開発した【農業ヒヤリングシート】を使用し、

お話をお聞きします。

他のデザイン会社が真似できない、経験と実績の結晶です。

【はりまぜ】に込めた想い

Company Nameの【はりまぜ】って「どういう意味?」と聞かれます。

推理小説の大家である江戸川乱歩が日々の気付きや思いついたアイデア

新聞の切り抜きなどを集めたネタ帳を「貼雑年譜」と言っていたそうです。

デザインとは、沢山の人達の想いを集めたコミュニケーションツールです。

独りよがりでアートなものを作ってはいけません。

世の中の「理(ことわり)を」集めてパッケージする。それが私達、はりまぜデザインです。

Company Profile

概要

▶社名 株式会社はりまぜデザイン

▶所在地 〒640-8152 和歌山県和歌山市十番丁91 十番丁センタービル6F-A

▶Tel 073-488-2578

▶Fax 073-488-2579

▶設立 2007年

▶代表取締役 角田 誠(つのだ まこと)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2007年 角田(つのだ)の個人事務所として和歌山市に設立。

2009年 家庭用品全国シェア80%の海南市に事務所を移転。

2010年 産学官の山椒プロジェクトに参加。

2013年 当時はまだ誰も行っていなかった【農業分野へのデザイン】の必要性を感じ

【農業デザイン】という言葉を作り、日本初、農業デザイン専門会社へ事業転換。

2014年 和歌山リサーチラボに市役所が移転してくることに決まり、それに従い事務所を岩出市に移転。

2016年 和歌山市に事務所を移転。

2020年 Podcast【農業デザイン!アグデザ】配信開始

2021年 【農業デザイン!アグデザ】がデザイン番組初、グッドデザイン賞受賞

2021年 法人化 株式会社はりまぜデザイン

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事業内容

▶農業デザイン(出荷用シール・ラベル・袋印刷、加工品用シール・ラベル・袋印刷、ロゴ etc)

▶ブランディングデザイン(ロゴ、コンセプト設計・構築)

▶パッケージデザイン(ボックス、グラビア、台紙、ラベル、シール、タグ etc)

▶グラフィックデザイン(名刺、POP、チラシ、リーフレット、会社案内、カタログ、冊子、バナー etc)

▶店舗デザイン(店舗イメージ(設計別)、コンセプト、ロゴ、各種ツール、SNS etc)

▶Podcast【農業デザイン!アグデザ】配信

角田誠/Tsunoda Makoto

代表取締役/農業デザイナー/歴史研究家(自称)

★受賞歴★

▶グッドデザイン賞2021

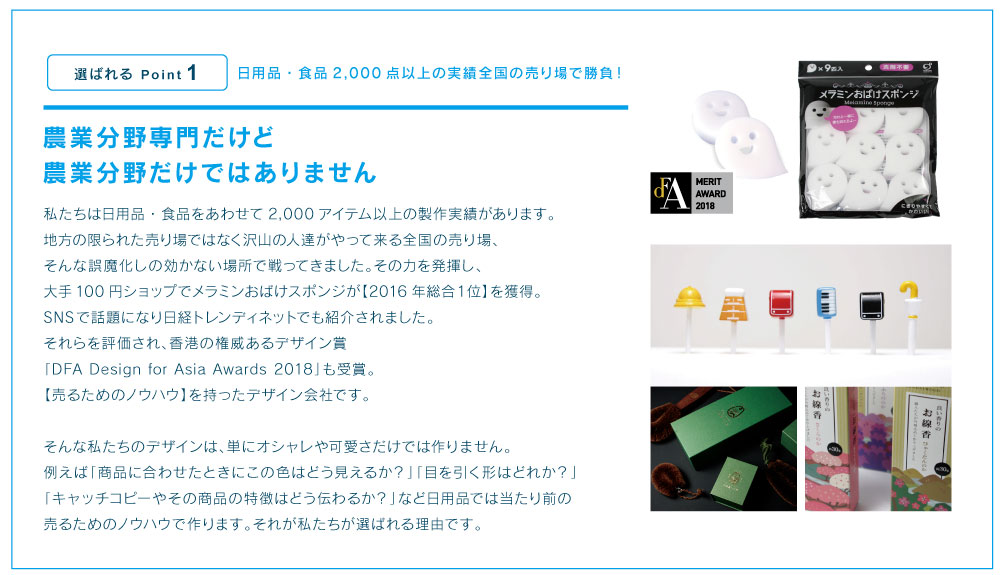

▶DFA Design for Asia Awards 2018

▶ご当地アイスクリームグランプリ2016【銀賞】【ご当地審査賞】

★経歴★

▶岩出市キャラクター選考委員

▶(財)わかやま産業振興財団 専門家派遣事業 専門家登録完了・実施

▶中小企業庁主催【よろず支援拠点】コーディーネター 2016-2021

▶和歌山農林大学校 アグリビジネス学科 外部講師

▶農山漁村発イノベーション中央サポートセンター中央プランナー

幼稚園で初めて聞いた浦島太郎。

その物語をイメージして絵を描く課題で

画面いっぱいに亀を描きました。

それが高評価を得、百貨店に飾ってもらう。

その絵の前で父母祖父母が喜ぶ姿を見て

「大好きな絵を描くだけで、みんなが喜んでくれる。

こんなうれしいことはない!」と思い、

人を喜ばせるために絵を描き始めました。

商業デザインの基本理念である、

《自己満足ではなく誰かのため・モノを売るためにデザインする。》

この頃にすでに、この考え方が僕には

出来上がっていたのかもしれません。

その後も絵や漫画を描いては友達や弟を喜ばせる少年時代でした。

高校はデザイン学科で商業デザインを学びました。

ある日カッターナイフのデッサンに対し恩師からの一言

「角田、そのカッターで物が切れるか?」で覚醒する。

中学までは誰にも絵の巧さは負けないと自負していただけに、

小手先の技で「どうだ、巧いだろう」という絵を描いていました。

そこを見事に見抜き、突き崩し、

伸びきった鼻をへし折って頂けた瞬間でした。

しっかり対象物を観て、理解し、感じる。

「モノを売るためのデザイン」の基本中の基本です。

かっこいいとか、綺麗とか、己の価値観ではなく、

きちんと対象を理解し、消費者を理解した上で描く。

あの一言がなければ、僕はデザイナーとして存在しませんでした。

その後は授業で出された課題も、

依頼だと思いながら取り組むことで

いくつか賞も頂けるようになりました。

卒業制作展ではB1サイズのパネル作品を1人1枚、

というノルマに対し僕とYくんは

それぞれ10作品以上作りました。

どうしても全部飾って欲しいと願い出たが、

展示会場にスペースが無くなり

「すまんけど、選定するように」と悲しい結果に。

これにより、次の年から僕達の様なパワフルな生徒が出た場合

全て飾ってあげられるようにと、広い会場での開催となりました。

広い会場を埋めるために1人1枚から→1人2枚のノルマに変更になり

2年下の弟に「兄ちゃんのせいでノルマが増えたやないか!」と

後で嫌味を言われることになる。

デザインは全て悟った!などと

今振り返れば恥ずかしいことを公言し

大学はデザイン学科ではなく

大阪芸術大学映像学科に入りました。

そこで映像と音楽と学食のおばちゃんに

一番に気付いてもらえる声の出し方&食券の出し方を学ぶ。

映画を観倒し、路上でギターを掻き鳴らし歌い続けた

4年間でした。

卒業後は映像学科で出逢った友達とコンビを組み、

プロのミュージシャンを目指し上京。

画が浮かぶ様な音楽を!と鼻息あらく大都会の空の下で歌い始める。

有名ミュージシャンも出演していたライブハウスの店長に

「お前らは音楽と人間性は最高だが、

腰が低すぎるのと服のセンスが無い」という

苦笑いするしか無い様な指導を受けるが

結局お金もないので同じ服を着続ける。

相方は「自分が楽しむ音楽」

僕は「人を楽しませる音楽」

という真逆のコンビでした。

だからこそ紡ぎ出せるハーモニーが有りました。

やがて僕達のライブでは涙を流す女性がチラホラと。

中には「何故、私の人生を知っているの?!」と詰め寄られることも。

勿論、知っているわけではないのですが、

お客さんが求めている音楽を

僕はいつも作りたいと願っていました。

少しでも聴いてくれた人が幸せになれるようにと。

手作りのCDを作成し、100枚以上販売。

ジャケットのデザインやライブで配る冊子づくりが面白くなり、

練習に身が入らなくなる。

ハモリを練習するよりも冊子づくりに追われる。。。

そして過酷な生活により体調を崩す。

大手レコード会社からも声が掛かるが

芽が出ない毎日にそろそろ限界だと26歳で感じる。

音楽活動を「休止」という事にし、帰郷。

和歌山のデザイン事務所に就職し独立。

紆余曲折を経て元の商業デザインの世界に戻り今に至ります。

趣味は自他共に認める歴史です。

特に戦国時代、関ヶ原の戦いを中心に研究しております。

書物を読みあさり史跡を巡り

それが高じてとうとうPodcast番組

【歴史デザイン!レキデザ】を配信。

デザインやブランディングマーケティンを絡めながら

熱く歴史を語っておりますのでよろしければ聴いてみてください!